【十円硬貨の記憶】

【十円硬貨の記憶】

人生最初の記憶は何だったのか。父親が、祖母の田舎である富山に行ってきて、駅で受けとった釣り銭を示しながら、「これが新しい10円硬貨だ」と見せていたという記憶がある。

十円銅貨は昭和26年から製造を始めたらしい。となると、わたし自身は昭和23年生まれだから、3歳前後の記憶となる。三島由紀夫は「仮面の告白」で、生れたときの産湯を使う時の光景を憶えているなどとデタラメを書いている。

それはありえないが、3歳の記憶となると、結構早い時期だと思っていた。しかし調べてみると、発行されて流通しだしたのは28年かららしい。それだと5歳の時となるので、それならあり得ると納得した。

小学生の頃、昭和31年発行の10円硬貨には、製造ミスで金が混じっているので高く売れると、小学生たちの間で噂になった。当時の小遣いは、そのつど10円玉一個もらって駄菓子屋に走るのだが、目を皿のようにして31年の硬貨じゃないかと確認した。

結局、一度も巡り合わなかった。たまたまその年は、前年までの硬貨がだぶついていたので、一枚も製造されなかったということを、のちになってから知った。

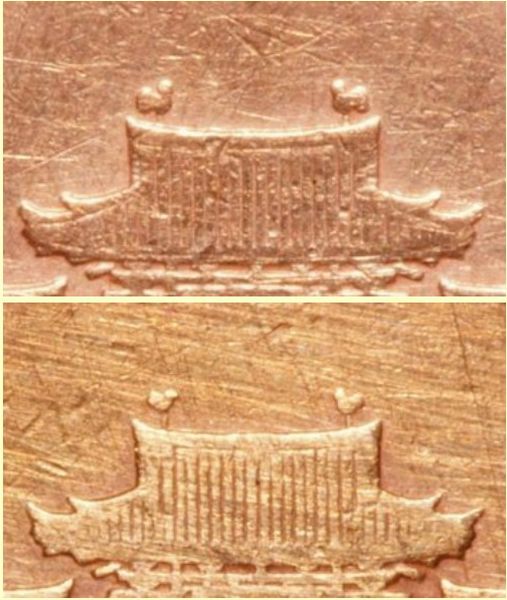

十円硬貨の表側には、宇治平等院の鳳凰堂(阿弥陀堂)が刻印されている。鳳凰とは、「鳳」が雄、「凰」が雌をあらわす伝説上の霊鳥であり、鳳凰堂の屋根の両端に鳳凰が取り付けられているのが、鳳凰堂という通称の所以である。

その十円硬貨の鳳凰に、雌雄の区別があるという噂話がある。ネット上で調べても、尻尾が垂れ下がっているのが雄で、跳ね上がっているのが雌だとか、右が雄で左が雌だと断言しているものまである。

実際には、一枚で雌雄の区別があるのではなく、発行初期のギザ十と呼ばれるタイプのコインに、両方ともに尾の下がったのがあるということだ。これはおそらく、途中から打刻する型枠が変更されたのだろうと思われる。しかし平等院の公式webでは、鳳凰堂の鳳凰に雌雄の違いは無いと断言されている。

ちなみにギザ十とは、コインの周囲にヘリにギザギザの刻みがある十円玉のことで、昭和26年から昭和33年の間に製造された。本来は、金貨や銀貨の地金価値の高いコインで、周囲を削って地金が盗まれるのを避けるために付けられたもので、十円銅貨のような価値の低いものは、たんなる飾りに過ぎず、現在のものにはこの飾りは無い。

【写真家・林忠彦と無頼派作家】

https://cardiac.exblog.jp/17894397/

これは「紫煙と文士たち」と題した写真展の 展示作品集である。林忠彦という戦後間もない時期から活躍した写真家で、日本の風俗や文士・風景など多岐にわたる写真を撮影した。

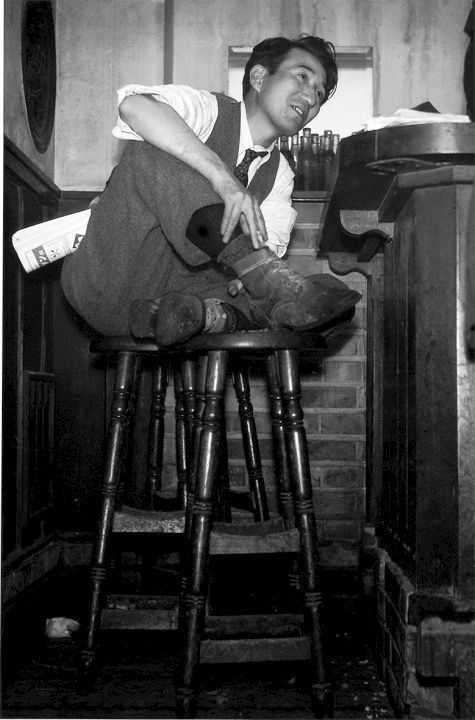

兵隊靴を履いた足でスツールにあぐらをかいて、めずらしく快活そうに酒を飲んで談笑する太宰治を写した有名な一枚の写真、この写真を撮った写真家として林忠彦の名前を知った。

まだ戦後闇市が多く残る銀座にあったショットバー「ルパン」には、戦争を生き抜いた文士たちが集まった。なかでも「無頼派」と呼ばれる作家が談笑する場として有名になったのは、やはり林忠彦の作品が寄与したのであろう。

林が「ルパン」で知り合った織田作之助のスナップを撮っていると、「俺も撮れよ」とからんできた酔っ払いが、上記の写真に納まった太宰だったという。その二年後、太宰はショッキングな心中をとげたため、一躍、写真家林忠彦を有名にした。

紙屑に囲まれた仕事場の座卓で、下着姿のままでペンをとる坂口安吾の光景もまた、林忠彦の名を世に知らしめた一枚である。上記の織田作や太宰の姿や安吾の仕事風景は、「無頼派」とされる文士たちの文学作品を知らなくても、その作品世界を髣髴とさせる写真だった。

最年少の織田作之助が、1947年(昭和22年)肺結核のため33歳で没。太宰治は、その翌年1948年(昭和23年)、38歳で三鷹の玉川上水に入水して没する。最も長くまで生きた坂口安吾でさえ、その剛健な身体も、戦後カストリ文化の象徴でもあるヒロポンやアドルムといった過激な覚醒剤・睡眠薬で蝕まれおり、1955年(昭和30年)脳出血で突然死、享年48。

三者ともに、戦前戦中からすでに頭角を現わし、既成の作家として活躍したが、そのイメージは、戦後闇市・カストリ文化の中で討ち死にした文士として記憶される。「無頼派」という呼称がピッタリとくる所以である。

【15th Century Chronicle 1441-1460年】

【15th Century Chronicle 1441-1460年】

*1441.4.16/下総 結城城が陥落し、結城氏朝らが討ち死にする。(結城合戦終息)

*1441.6.24/京都 赤松満祐(69)邸での結城合戦祝勝の宴で、将軍義教(48)が満祐の子らに暗殺される。満祐父子は領国播磨に逃亡する。(嘉吉の乱)

*1441.9.10/播磨 赤松満祐が、山名持豊(宗全)らの追討軍に攻められ自刃する。

*1443.9.23/京都・近江 南朝の遺臣らが内裏に乱入、神璽を奪い根本中堂に立て篭もるも鎮圧される。神璽は吉野山中に持ち去られる。(禁闕の変)

実権を握っていた足利義持が後継指名せずに亡くなると、義持の4人の弟からくじ引きで選ぶことになり、出家していた足利義教(義円)が、天台座主から還俗して8代将軍将軍に就任した。将軍に就任した義教は、失墜した幕府権威の復興と将軍親政の復活を目指し、父義満の時代を手本とした。

義教は有力守護に依存していた軍事政策を改め、将軍直轄の軍事力を強化しようとした。まず、将軍家に反抗し続ける鎌倉公方足利持氏の討伐を試みるが、関東管領上杉氏の仲介で一旦は断念する。

それまで持氏を諌めていた関東管領上杉憲実が、逆に疎まれて領国の上野に逃亡し、持氏が討伐を始めた。義教はこれを好機と見て憲実と結び、1439(永享11)年、持氏一族を滅ぼした。これで、鎌倉公方の問題は一旦終息する(永享の乱)。

さらに義教は、斯波氏、畠山氏、山名氏、京極氏、富樫氏、今川氏など有力守護大名の家督継承などに積極的に干渉し、将軍の支配力を強めるとともに、反発する守護大名は誅殺するなど、強権的に支配していった。

これらの過酷な処置は、義教の守護抑制政策の一環ではあったか、義教は個人的にも苛烈な側面を持ち、些細なことで従者たちを処罰するなど、「万人恐怖」と評せられるほど恐れられた。

赤松満祐は、侍所別当として正長の土一揆の鎮圧に当たっていたが、本拠の播磨で播磨の土一揆が起こり、急遽播磨に下向して鎮圧した。義教とは当初良好な関係であったが、やがて義教は有力大名を誅殺しだすと、満祐も将軍に討たれるという危機を感じ出した。

1441(嘉吉1)年6月24日、満祐の子の教康は、結城合戦の祝勝の宴として西洞院二条にある邸へ義教を招いた。猿楽を観賞中に、突如甲冑を着た武者たちが乱入し、義教(48)は首をはねられた。強権的であった将軍が殺害され、指揮系統が混乱したため、赤松満祐・教康父子は、討手を差し向けられることもなく播磨に帰国する(嘉吉の乱)。

やっと二ヶ月半後、山名持豊(宗全)らに追討されて満祐父子は死亡し、赤松氏は滅亡する。将軍義教の後は子の義勝が継ぐが、義勝も程なく病没し、その弟の義政が継ぐことになった。

◎第8代将軍足利義政と幕府の混迷

*1449.4.29/ 足利義政が、第8代将軍に就く。

*1449.9.9/相模 足利持氏の遺児足利成氏(12)が、鎌倉公方に就任し、上杉憲実は鎌倉を出る。

*1450.4.21/相模 上杉方勢力と足利成氏(13)勢とが抗争を繰り返し、上杉憲実の子憲忠が横死するなど、再び鎌倉は騒乱に戻る。

*1454.4.3/ 畠山家で義就と義政の家督争いが発生し、細川勝元や山名持豊なども介入し、内紛は複雑化する。

*1460.9.20/ 畠山義就が、将軍義政と対立し河内に走る。畠山家の内紛は周囲を巻き込み、やがて応仁の乱の原因となる。

1441(嘉吉1)年、父足利義教が「嘉吉の乱」で赤松満祐に暗殺された後、兄の義勝が7代将軍として継いだが、1443(嘉吉3)年に義勝も早世し、足利義政が管領の畠山持国などの後見を得て、8歳で将軍職に選出、元服した1449(文安6)年4月に正式に第8代将軍として就任した。

就任当初は若年将軍のため、乳母の今参局、育ての親とも言える烏丸資任、将軍側近の有馬持家や、母日野重子と正室日野富子の実家の日野家、有力な守護大名などが政治に介入して、政治を主導できなかった。

1450(宝徳2)年には、鎌倉公方足利成氏と、関東管領上杉憲忠の対立が生じ、1455(享徳4)年、足利成氏が上杉憲忠を謀殺するに至った(享徳の乱)。足利義政は成氏追討令を発して積極的な介入を行ったが、鎌倉公方と関東管領の対立は、関東の守護同士の争いも加わり、京都の室町将軍の手を下せない混乱状態になる。

当時の守護大名は家督相続に関する内紛が多く、義政はこれらの相続争いにも積極的に介入した。そして1454(享徳3)年、管領畠山氏のお家騒動が起こり、山名宗全と細川勝元の庇護を受けた畠山政久が、伯父の持国とその子畠山義就を京都から追い落とした。

将軍義政は義就を支持、細川勝元や山名宗全がひるむ間に、義就は上洛、義政と対面して家督相続を認められ、政久は没落する。義政の義就支持は、細川氏・山名氏に対抗するためだったとされる。しかし畠山義就は将軍義政と対立し始め、細川勝元や山名宗全の意向も働き、1460(長禄4)年に義就は家督を奪われ、河内から吉野へと逃れる。

足利義政は守護大名らの紛争に積極的に介入し、将軍職の権威を高めようとしたが、側近や細川勝元や山名宗全の有力大名が、それぞれの思惑で動くため、思うに任せない状態で、次第に政務に意欲を失っていった。

義政には29歳になっても正室や側室との間に後継男子がなく、それを理由に将軍職を実弟に譲って隠居することとし、実弟の義尋を還俗させて、細川勝元を後見に「足利義視」として次期将軍に決定した。

ところが、1465(寛正6)年に正妻日野富子に男児(後の足利義尚)が誕生する。富子は義尚の将軍後継を望み、山名宗全に協力を頼んだ。この足利将軍家の家督継承問題に際し、義政はどちらにも将軍職を譲らず、優柔不断な態度のまま、政務から目を背けて、豪勢な邸宅・庭園の造営に打ち込み、猿楽や酒宴に溺れていった。

この将軍家の家督継承問題は、義視の後見人である勝元と義尚を推す宗全の対立に発展し、管領畠山氏の家督争いとも重なり合い、全国の守護大名を2分する事態となり、応仁の乱へとなだれ込んでゆく。

(この時期の出来事)

*1457.5.15/蝦夷 蝦夷地でアイヌのコシャマインが蜂起、武田信弘によって鎮圧される。

メルロ=ポンティ「身体性の現象学」追補

>http://d.hatena.ne.jp/naniuji/20180719(『知覚の現象学』メルロ=ポンティ)

メルロ=ポンティの「身体性の現象学」について述べた時、その構造を「映写室における映写機と映像」に例えた。これは、現象学における「超越論的主観性(=「志向的意識」)」の「意味生成機能」について述べたものであるが、そこでは「超越的真実在」というようなものは想定していない。

「伝統芸の継承」が、「超越的真実在」を指し示するものだという考えもあるようだが、「超越論的現象学」では、そのような超越的存在が「志向的意識」に対して外在(=超越存在)しているとは考えない。「伝統芸の継承」は、より広く「美(芸)の共有可能性」と「客観的価値の担保」を要請するが、それは必ずしも「超越的真実在」によって保障される必然性はない。

西洋キリスト教世界では、「神=(超越的真実在)」という絶対超越者が「我々の意味世界」を吊り下げて担保する形で、それらの共有性を維持して来た。しかし日本にはそのようなものはなく、「万世一系の皇統」の継承、すなわち「天皇制」によって、それに伴う伝統文化が維持されて来た。いわば、「超越的真実在」の代行的機能を果たしてきたといえる。

三島由紀夫などは、戦後の「民主天皇」になって、そのような「伝統継承機能」も失われたという危機感を持ち続けていた。しかし坂口安吾はまったく逆の立場で、「必要」のみが伝統を継承するとする。必要がなければ、継承されないで一向にかまわないとする。

現象学に戻ると、「超越的真実在」による担保なしで、いかに「意味共有性」が保証され得るかという問題が残される。ここで、志向的意識の「間主観性」が主題化される。もともとが「間(あいだ)的存在」であり「繋ぐもの」であったわけで、「超越的真実在」などに頼る必要はない。

これは「主体-客体」の思考では分かりづらいが、むしろ逆に「間主観性」のもとで「主-客」が分節されてくると考えればよい。「映写室(間主観的志向意識)」の中に、「映写機(ノエシス)」と「スクリーン(ノエマ)」が装置されていて、その構造の下で「主-客の物語」が映写されているということで、「映像(主-客構図)」の側からは、その映写システムは見えてこない。

この問題に関して、フッサールでは、「超越論的還元」といった抽象的な概念で、「超越論的主観性(間主観性)」を見出すとされていたが、ハイデッガーになると、「実存(現実存在)」という契機から、「現存在(Da-Sein)」の本来性(=間主観性)を取り戻すというように、置き換えられる。

安吾の「堕ちよ」とは、「実存せよ」と同じ意味であろう。伝統芸能なるものも、その「伝統」などは一旦断ち切って、「Da-Sein」に立ち戻って、その「必要(=場)」を問い直して見よ、ということではないか。

-----------

カント的な観念論では、「神」や「物そのもの」といった「超越的真実在」によって担保されないと、「現象」は根拠無きものとなり「ニヒリズム」に陥る。

それに対してハイデッガーは、現実存在(現存在)として「私たちは、私たち自身も、私の周りの世界も、そこに存在していることを知っている」という「自明性」から出発する。「何ものかの、何ものかへの意識」という「志向的意識」だけが、当座の手がかりになる存在者(=現存在)で、それを「映写室」に例えてみたが、その「外」は無く、「志向的意識」そのものが「世界」を構成する。

その「特異点」として、「ノエシス(能産)」/「ノエマ(所産)」とされる「契機」が見出される。それはあくまで、ある現象の契機であり、それ自身は存在物ではない。「ノエシス=映写機」/「ノエマ=スクリーン」と例えた。ノエシスの「意味生成機能(能産性)」により、生成された「意味世界(=所産・映像)」がノエマとしてのスクリーンに映写される。

その生成された意味世界の中で初めて、「主体-客体」という構図も誕生するのであって、映写機(ノエシス)やスクリーン(ノエマ)は、決して「主体や客体」ではないのである。

主体や客体が「先験的」にあって、その間を繋ぐものとして「間的存在」があるのではなく、むしろ順序が逆で、「志向的意識」という世界が「間主観性」という性質を「既に」備えており、そのもとで「ノエシス−ノエマ」機構により、「主体-客体」という「意味世界(=映像・幻影)」が産出されてくる。

普遍的な「意味共有性」というものは、伝統芸能を支える日本人といった、意味主体が生成された後のことで、すでに生成された「意味世界=映像」の中での話となる。「映写機=主体、スクリーン=客体」ではなく、「主体も客体も、意味共有制」も、「間主観性」のもとでの映写システムに生み出された、「結果」としての映像の中での「物語り」であり、「主=客」的世界観は倒錯した認識である。

「現存在」(=「志向的意識」=「間主観性」)は、そのような「既存の意味世界」に投げ出されてある「被投性」の下にあるから、そこから「既存の意味」を剥ぎ取らねばならない(エポケー=一旦停止・中断)。そのようにして得られた「純粋意識・超越論的主観性」に立ち返って、新たな意味の生成される現場に立ち帰ることで、その価値を捉えなおそうというのが、ハイデッガーの「解釈学」である。

ハイデッガーは「現存在から存在へ」という主題を掲げ、その契機を「実存」に見出す。実存とは「現実存在」の略語であり、これは「本質存在」に対立する概念である。「実存は本質に先立つ」と言われるように、「本質=意味世界(映像世界)」ではなく「現実の存在様態に立ち返ること(=実存)」である。ハイデッガーは、「志向的意識=間主観性」を「世界-内-存在」と読み替えて、その存在構造を解明しようとした。

このように考えてくると、《新しい形の「間主観性」や「主体」「客体」を創造する》というのは無意味になってくる。「新しい間主観性」などがあるのではなく、すでにある「間主観性」が、「主体-客体」などという迷妄の意味世界で隠されているに過ぎないのだ。

「現象学」も、広い意味では「観念論」だ。しかし従来の観念論は、「間主観性」のもとで生成された「意味世界=主体客体世界」の幻影映像の上であれこれ考える「狭義の観念論」であり、それを批判検証し、より客観的な基盤に立とうとするものである。それがニヒリズムに見えるのは、神のような超越存在を前提にした「狭義の観念論」の立場で考えているからに過ぎない。

メルロ゠ポンティ『知覚の現象学』に関わる対話

メルロ゠ポンティ『知覚の現象学』に関わる対話

<Nobuo Sasaki>July 19, 2017 メルロ゠ポンティbotより

《身体は、必然的に「ここ」にあるのと同様、必然的に「今」実存している。それは決して「過去」となることはできない。『知覚の現象学』》

<Mori Masahiro>

近代は、肉体よりも精神や知性を優位に考えて来たとはよく言われることです。「もっとシャキッとしろ」とか言って、身体性よりその精神性を重要視した。しかし、シャキッとするには肉体も重視しなければ出来ない。そんな言葉さえも下手をすると虐待だイジメだと問題視される。

「人間は顔じゃないよ心だよ」なんて云う現代人の言葉は、持って生まれたものはどうしようもない側面はあるものの、精神が肉体を冒してしまったその延長線上にあるし、「健全な肉体に健全な魂宿れかし」と云う言葉はとんと聞かれない。真摯に肉体を鍛えれば、自然と精神も鍛えられる。

その例で言えば、顔付きと云ったものも心と同じくらい重要なもので「人間四十にもなれば己の顔に責任を持て」とも云う。美醜の基準は時代と共に違うけれど、肉体の美醜は今や美人コンテストやボディビルコンテストでしか測られず、芸能界ですら余り問題にしなくなり、世の中はエステだ何だと言うわりには相変わらず得体の知れない心の方が大事だと錯覚している。

しかし、心も体も一つにして命は存在しているのだから、どちらか片方に重きを置くのは間違っている。肉体より精神を優位に置くのは、偽善の始まりです。肉体を優位に置いた方が、未だ可愛げもある。

ポンティの書いていることも判るような判らないような読解力ですが、肉体の復権を説いたことは正しい。現代ほど精神や知性の下に肉体が等閑にされている時代はない。

ある人と理解し合いたいと思っていくら話し合っても解り合えないなら、最後は肉体を以って闘うしかない。それがお互いへの誠意であり人間愛ですよ。肉体をぶつけ合って闘った者同士の間に生まれる理解や親近感がそれを証明しています。それが現代では暴力事件になってしまうし、自己保身からなぁなぁになってしまう。民主主義、平和主義の重大な欠点です。

この本でポンティは精神や心にも言及しているんでしょうが、上記の言葉で「決して過去となることは出来ない」と云う部分が解らない。相手の顔の印象からその人間性を推し量る「感覚派」としては、「知覚の現象学」と題したこの本は読まなくては。まぁ、佐々木さんがこの文章を引用した思いを判ってないのかも知れませんが、ポンティから受ける僕の感想はこんなところです。お粗末。

<Nobuo Sasaki>

近代観念論の「主体-客体」という構図から脱却するために、いまだ主客未分化の「志向的意識」に着目した「現象学」が、フッサールによって展開された。

弟子のハイデッガー、サルトル、メルロポンティらによって、それぞれ個性的な方向に展開されたが、なかでもメルロは「身体性」に着目した。

志向的意識といっても、そのままでは抽象的でしかなく、その位置する「場」として、メルロは「身体性の延長」ということに求めた。

例えば、手を伸ばして指さした、その先に相手がいる。その間をつないでいるものが「身体性による志向意識」というわけだ。その意識の下で「自と他」が分節されるに過ぎず、実在するのは「現象する意識」の方だというわけだ。

この現象学的な身体性は「いま」「ここ」でしかあり得ない。過去や未来の自分などと言うのは、観念論的な主客構図のもとで「思考」された観念に過ぎない。「いま・ここ」で示されるものこそ「実存」であり、ここで実存主義とも繋がる。

このような「思考的身体性意識」の下においては、「精神」や「肉体」もその意識のもとでの一つの「現象」に過ぎず、それ自体、実在ではない。となれば、「肉体か精神か」という問題構成も発生しない。どちらを重視するかというのは、もはや意味をなさないということになりますね。

<Mori Masahiro>

この本を読んでから、と思ったんですが、いつ読み終えるや解らず読み終えたところで理解出来る自信もない、と云うことで取り敢えず無い頭を絞って夜も寝ないで昼は寝て考えたことを。まぁ、無学の徒の戯言で退屈でしょうが、お目汚しに。

現象学なるものはよく判りませんが、世間で言うところの「現象」とは、主体も客体もはっきりしない集合意識が或る一つの方向へ収斂されることで発生するのだとは思います。

その志向性が拠って来る「場」として、ポンティは「身体性の延長」を規定したと、その「延長」と云うのがよく解らないけれど、それを単に「身体性」と勝手に解釈して佐々木さんの表現を借りれば、「手を伸ばして相手を指差している、そしてその向こうに相手が存在する」そう云う状況を創り出しているのは、確かに「身体性に依る意識」だと云うのも何となく判る様な気がするし、そこに二人の意思と云うものが存在するわけだから当然何らかの志向性を持っていると云うのも・・・。

しかし、ポンティはその志向意識の中に精神、又は観念といったものの存在はどう関わっていると考えているんだろう。

「身体性による志向意識」と言うのだから、その意識は分化された自己と他者を観ていると考えてはダメなんですかね。そう云う手振りと云う身体性で以てそこに志向的な意識が存在すると意識しているわけだから、意識している自分をそれ以上の自意識で観察している自己が存在する。それも現象に過ぎない? 身体性「意識」だと言っているんだから、そう思念する精神がなければならないように思うんですが。

「肉体」が現象に過ぎないと云うのも、「過去や未来の自分」が「思考された観念に過ぎない」と云うのも年齢と共に実感しないではないけれど、実存主義と云うのは、例えば佐々木さんと僕がこう云うことを遣り取りしている、現実には屁の突っ張りにもならない話題が何故佐々木さんと僕の意識の中に生じたのかを解明しようとする哲学のように思うんですが、そしてその果てに上手く行けば「超人思想」に行き着くのかも知れないし、下手をするとポンティみたいに「身体性」を持ち出して精神性に何らかの根拠を与えようと云うことになる。

まぁ、やはりこの本を読了してからまた機会があればお相手願いますよ。それにしても高価な本ですねぇ、最近一冊5000円もするような本を買ったことがありません。

<Nobuo Sasaki>

《意識している自分をそれ以上の自意識で観察している自己が存在する》

ここに見られるような、「意識している自分」を客体として「観察している自己」という主体が存在する、という考え方は「主体-客体」の観念論的構図ですが、そうすると、さらにその自己(主体)を観察している「もう一つの主体」が存在しなければなりません。

で、さらに「それを観察している主体」が居るはずとなって、「神」でも持ってこないかぎり「主体の無限退行」が起きます。つまり、そのような「主体」を保証するものは何もない、というニヒリズムに陥るしかないわけです。

このような近代哲学の「主-客構造」の根本矛盾を回避するために、それらすべての枠組みを取りはらったところに、無規定に純粋に存在する「志向的意識」を見出し、それを基本において、逆にそちらから、これまでの「主-客」と思われていたものを捉え直そうという試みが、現象学の根本スタンスです。

つまり「志向的意識」とは、「(自己というような)何者かの意識」(主体意識)ではなく、「(志向する)何物かへの意識」(対象意識)なのです。つまり「自己」もまた、指向された対象の一つであって、主体でも何でもない。

したがって、誤解されやすい従来の「主体-客体」という用語は使わずに、「ノエシス(考える作用)/ノエマ(考えられたもの)」という契機として捉えなおします。「志向的意識」の両極に「ノエシス」と「ノエマ」という契機(=作用)があると考えると、何となくわかる。

ノエシス(考える作用)の知覚作用を契機として、その対象として知覚・構築されたもの、つまり「考えられたもの」がノエマであるとされる。そのような作用の結果として認識されるものが「主体-客体」という構図であり、それは作用の「結果」でしかない。そこでは、「主体を見るもう一つの主体」という無限退行の矛盾は消失します。

近代人の我々は、無意識の内に「主体-客体」構図の下で考えてしまいがちです。現象学とは、それらの枠組みを一旦捨てて(フッサールはそれを「エポケー ”休止”」と呼ぶ)、意味付けられる前の世界から捉え直そうというものであって、思考スタイルの根本的な変革を必要とします。

さらにメルロポンティは、そのような志向的意識の作動する「場」を、「身体性」として捉え直した。この身体性は、決して「自己の身体=主体」/「他人の身体=客体」と言った単純なものではないという、さらに厄介な話が関わってきますが、それはまた別の機会にて。

<Nobuo Sasaki>

ちなみに、私は「知覚の現象学」は読んでおりません。というか、ほとんどの原典は読んでおらず、断片知識の寄せ集めで適当に語っています。唯一、読んだと言えるのは「存在と時間(ハイデッガー)」ぐらいですか。

<Mori Masahiro>

つらつら考えてみたところで、不勉強では理解出来る筈もないのですが、せっかくだからせめて微かな明かりくらいは見たいもんです。

そこで、現象学に言うところの「超越的な主観」の、その「超越」と云う言葉には超越的存在、即ち神と云う意識は含まれているんでしょうか。それともこの「超越」と云う言葉自体が「主体客体」と云う言葉同様に現象学では一般的な意味ではないのかな? その一般的思考からすれば、神を想定しない「超越的意識」なるものは、哲学と云う学問の中の命題に過ぎない、そんな風にも思えるんですが。

確かに一般的な「主体ー客体」と云う言葉ではどうも行き詰まってしまう。意識している自分を意識する自分、そしてそれを意識する自分・・・と云う際限の無いことになってしまう。

そこでそのメビウスの連環を断ち切って「思考スタイルの根本的な変革」を果たし「純粋に存在する志向的意識」や「志向する何物かへの意識」を知覚し、その中では自己などと云うものも単なる「指向された対象」に過ぎず「主体でも何でもない」と悟るためには、人の意識を離れたところに「ノエシス」と意識自体が一つの自主性を持って存在すると仮定し、その対象としての「ノエマ」を想定し、両者の間に何らかの力学的な「作用」が発生すると想像する。そう云うことでいいんですかね。

しかし、その「何ものかへの志向意識」や「考える作用」や「考えられたもの」の存在エネルギーと云うか原初の力と云うか、は何処に帰属すると考えればいいのか。 そう考えるとやはり一般的思考回路では、そこに「神」的な存在を持ち出さなければ辻褄が合わない。

いつか投稿されていたやはりポンティの「世界の散文」の中の「私と他人を同一化」するに似た超越的、強いて言えば神的な意識と云うものを持ち出しその万人を貫く意識を設定しなければ、人はニヒリズムを突き抜けることが出来ずデカダンスに陥ってしまう。

ポンティの言うそう云う意識の拠ってくる場としての「身体性」は、自己や他人の単なる身体ではないとなれば、ますますそこに「神的な意思」「神としての身体性」と云ったものを持ち出さなければ、とも思うんですが、まぁ、現象論に限らず哲学自体をもっと勉強する必要があるんでしょう。 この歳でこのアタマで出来るかなぁ。

<Nobuo Sasaki>

まず、「超越的」(独:Transzendent、英:transcendent) と「超越論的」(独:Transzendental、英:transcendental)いう二つの術語が、区別して使われます。

「超越論的」という用語はカントが使いだした。まず「超越的」ということでは、神のような「超越」存在は、我々のような内在的存在には不可知なものとされ、そのような超越存在は、内在的な既存意味体系から「類推」するしかなく、それは独断と偏見に満ちたものとならざるを得ない。

そこでカントは、「理性自体の批判」を通じて、「人間の理性的認識は、どこまで可能か」「人間の理性は、経験を超えた先験的な超越的真実在と、どのように関わり得るのか」についての、境界策定を行おうとした。つまり「超越的」なものに対する関与の余地を、適正な形で策定しようとした。これがカントの「批判哲学」であり、「超越論哲学」である。

カントにとって「超越論的」とは、「如何にして我々は”超越的”なものへの認識が可能であるのかを問う」ことであり、「超越論哲学」はまさにこうした根拠を問う哲学であると言っている。

大雑把に言うと、「超越的」とは、外在する超越者について直接語ることであり、「超越論的」とは、あくまで内在しながら「超越者の痕跡」を吟味する立場と言えよう。

フッサールの「現象学」では、かなり違う意味で「超越論的」という使われるが、上記の範囲では共通していると思われる。

問題は、「超越論的」に探索する方法を、如何に確保するかである。それは、カントでは「批判的方法」であり、フッサールでは「超越論的主観性に基づく超越論的還元」を言い、ハイデッガーは、「世界内存在の解釈学的方法」を提示した。そして、メルロポンティは「身体性に直接問う」という方法を取ったと言える。

なお、「志向的意識」における「ノエシス-ノエマ機構」を、「主体-客体の構図」で捉えてはならない。例えれば、ノエシスが映写機、ノエマはスクリーンに投影された映像、指向的意識は、それらを暗幕で囲った映写室全体とすれば分かりやすいか。

【15th Century Chronicle 1421-1440年】

【15th Century Chronicle 1421-1440年】

◎正長の土一揆

*1428.9.18/畿内 近江・山城の土民が、徳政を求めて蜂起する。(正長の土一揆)

*1428.11.22/畿内 幕府は、徳政を求める一揆の禁止令を出す。

*1429.1.29/播磨 播磨国土民が、守護赤松満祐の荘園代官の排除を要求して蜂起するが、赤松満祐に鎮圧される。(播磨の国一揆)

*1433.閏7.17/近江 近江草津周辺の馬借一揆が、上洛途上の信濃守護小笠原政康が襲われる。

*1434.11.11/大和 幕府が遣明船のために税を課したため、興福寺大乗院領の農民が蜂起する。

1428(正長1)年9月18日、近江坂本や大津の馬借が起こした一揆は、農民を巻き込み畿内一帯に波及し、京都市中でも酒屋、土倉、寺院(祠堂銭)を襲われた。これだけ大規模な一揆は初めてで、一揆土民は幕府に「徳政」を求めたため「正長の徳政一揆」とも呼ばれる。

この時期には、天候不順による凶作、三日病と呼ばれた風邪かはしかと思われる流行病、足利義持から足利義教への将軍の代替わりなどの社会不安が高まっていた。幕府は管領畠山満家に命じて制圧に乗り出し、侍所所司赤松満祐らが出兵したが、一揆の勢いは衰えず、京都市中に乱入し奈良にも波及した。

現代の法感覚では、一旦権利を失った土地などを元に戻せというのは条理に合わないが、当時は元来の所有者に戻すのが正しいという考えがあり、そのような徳のある政治を「徳政」と呼んだ。

従って、徳政を要求する一揆は、土地を奪われた農民や落剝した武士などにとっては当然の要求であるという観念があったとされる。そしてそれは、政権のトップが交代する時などに行われるという期待があった。

そこへ飢饉が重なり、困窮した土民(農民など)がなだれ込み、一気に一揆勢力は膨れ上がった。一揆は酒屋、土倉と呼ばれる金融業者などを襲い、勝手に借金の証文を破棄するなど「私徳政」と呼ばれる実力行使となった。

大手の寺社も大規模な荘園をもち、高利貸しで所有地を拡大しており、一揆の対象となった。中でも強大な勢力を誇った大和の興福寺は、同地域の守護職も兼ねており、一気に押されて徳政令を認めたために、地域内に公式な徳政を認めたという記録が残されている。(柳生の徳政碑文)

1429(正長2)年2月、正長の土一揆の影響を受けて「播磨の国一揆」が起こる。正長の土一揆の鎮圧にあたっていた播磨国守護赤松満祐は、あわてて自らの領地に向かい、一揆を鎮圧する。

以後、さまざまな形で一揆が頻発するようになり、国人・守護なども関わって将軍の権威は失われ、やがて応仁の乱の戦乱の世の中に突入してゆく。

◎京都室町将軍と鎌倉公方の対立

*1423.3.18/ 将軍義持が将軍職を子の義量(5代将軍)にゆずり、等持院で出家する。

*1423.8.2/常陸 鎌倉公方足利持氏(26)が、幕府派の関東の有力豪族を次々と討滅し、京都と鎌倉の緊張が増す。

*1424.2.5/ 鎌倉公方持氏が、将軍義持に謝罪し和睦する。

*1425.2.27/ 5代将軍足利義量(19)が、酒色に溺れ病死する。

*1428.1.18/ 4代将軍義持(43)没。義持が後継を定めなかったため、くじ引きで青蓮院僧義円に決まり、還俗して6代将軍義宣(のち義教)となる。

*1428.5.25/相模 鎌倉公方持氏が反幕府の挙兵を企てるが、関東管領上杉憲実に制止される。

*1429.3.15/ 足利義宣が正式に6代将軍に就任し、義教と改名する。

*1439.2.10/相模 関東管領上杉憲実が、主君である鎌倉公方足利持氏を攻め、自殺させる。(永享の乱)

*1440.3.15/下総 関東の豪族結城氏朝が、持氏の遺児を擁して結城城に籠城するが、4月16日、幕府軍の攻撃の下に落城する。これにより、鎌倉公方勢の東国勢力はほぼ消滅する。(結城合戦)

1336(建武3)年11月、足利尊氏によって京都に室町幕府が設置されると、弟の直義は、尊氏の嫡子義詮を鎌倉殿とし、「上杉憲顕」を関東管領とした体制を発足させた。鎌倉幕府を倒すのに功績のある武士の勢力の強い鎌倉は、当初幕府を京都か鎌倉かどちらに置くか議論のあったほど重要な拠点だった。

将軍足利尊氏と弟足利直義は、交互に京都と鎌倉に往還して両拠点を押さえていたが、「観応の擾乱」で尊氏・直義兄弟の対立が起こると、1349(貞和5)年9月、京都守ることになった「足利義詮」に代わって、その弟の「足利基氏」が初代「鎌倉公方」として、「関東管領」を補佐役として関東10か国を支配することになった。

以後、義詮の直系が京都の将軍職、基氏の血筋が鎌倉公方を世襲することになった。しかし血筋上も将軍家と遜色ない上に、その支配地域には独立性の強い関東武将が多く、鎌倉公方も代を重ねるに従って京都の幕府と対立するようになった。

1379年、若年の将軍義満を補佐していた幕府管領細川頼之が失脚した「康暦の政変」の時には、第2代鎌倉公方「足利氏満」が幕府内紛をみて挙兵を企てたが、関東管領「上杉憲春」の諫死によりかろうじて断念した。また、1399年の応永の乱には、大内義弘と第3代鎌倉公方「足利満兼」が連合を組み、京都を攻めようとしたが、その前に大内義弘が戦死したため頓挫した。

第4代鎌倉公方「足利持氏」は、1409(応永16)年、父 満兼の死去によって4代鎌倉公方となる。公方となった持氏は若年で、関東管領となった上杉氏憲(禅秀)の補佐を受けていたが、禅秀は満隆・持仲と結んでいたため、対立するようになり、1415(応永22)年禅秀は関東管領を辞し、持氏は上杉憲基(憲定の子)を後任として就任させた。

室町将軍は、関東の守護大名の力を弱め支配権を確立しようとし、鎌倉公方は関東武士の力を背景にして関東を治めているため、両者の対立は初代鎌倉公方基氏以来であった。1423(応永30)年、成人した基氏は、室町幕府の碌をはむ京都扶持衆が幕府の命令を受けて反乱を企てたとして、これらを次々と攻め滅ぼし、関東から親幕府勢力の一掃を図った。

室町幕府4代将軍足利義持は持氏討伐に立ち上がったところ、持氏の謝罪によって討伐は一旦中止されることになるが、幕府とそれに対抗する持氏の対立は深刻化した。1428(正長1)年、幕府を仕切っていた前将軍義持が次期将軍を指名せず病死すると、持氏は6代将軍の座を望んだ。

しかし、幕府重鎮たちは協議の上、義持の弟4人のうちから籤引きで選ぶことに決め、天台座主義円が還俗して「足利義教」として6代将軍と決まった。義持の猶子となっていた持氏は不満を持ち、新将軍の義教を軽んじて、幕府と対立する姿勢を露骨に見せ始めた。

持氏を補佐する立場にある関東管領の「上杉憲実」は、持氏と義教の融和を懸命に努めたが、持氏はこれに応じずに逆に憲実を遠ざけ、やがて憲実が持氏に討たれるという噂が流れるまでになり、間もなく関東管領を辞職する。

1438(永享10)年6月、持氏が嫡子の元服を先例を無視して行ったため、上杉憲実はこの元服式に出席せず、憲実と持氏の対立は決定的となった。8月、憲実の反逆と見た持氏は討伐軍を差し向け、自らも出陣する。

将軍義教は憲実の救援のため幕府軍を派遣、同時に持氏追討の綸旨の発給を求め朝敵とした。持氏は敗れて鎌倉に引き、出家したうえ永安寺に幽閉された。憲実は持氏の助命を懇願したが義教は許さず、憲実に持氏の追討を命じた。1439(永享11)年2月、憲実の兵が永安寺を攻撃、持氏は自害して果てた(永享の乱)。

持氏の自害により鎌倉公方は一旦滅亡することになるが、翌1440(永享12)年3月に下総の結城氏朝・持朝父子などが、持氏の遺児を擁立し反乱を起こすも、鎮圧される(結城合戦)。その後も、持氏の遺児成氏が上杉氏と対立する(享徳の乱)など、関東の混乱は続くことになる。

(この時期の出来事)

*1432.8.17/摂津 将軍義教が兵庫で遣明船を見送り、勘合貿易が再開される。

【15th Century Chronicle 1401-1420年】

【15th Century Chronicle 1401-1420年】

*1401.5.13/ 足利義満が、博多の商人肥富と僧祖阿を明へ遣明使として派遣する。(明との本格的通交の開始)

*1402.9.5/ 義満が北山第で明使と会見する。明永の楽帝帝は足利義満を「日本国王」に冊封した。

*1404.5.16/ 義満が北山第で明の使節と会見、勘合府を受領する。

*1407.8.5/ 永楽帝の勅書を携え来日した明使が、北山第で義満に会見、銅銭ほか「日本国王」の印と勘合府100通をもたらし、10年に1回の勘合貿易が開始される。

*1411.9.9/摂津 将軍義持は来日した明使の上洛を許さず、兵庫から帰明し、明との国交が中断する。

足利義満は、早くから明との正式な通交を望んでおり、1374(応安7)年)や1380(康暦2)年に遣使したが、明側は天皇の臣下との通交は認めない方針のため、幕府の交渉は実らなかった。

義満は1394(応永1)年に将軍職を嫡男の足利義持に譲り出家し、太政大臣をも辞して、天皇の臣下ではない自由な立場となった。そして1401(応永8)年、博多商人肥富と僧祖阿を明へ遣明使として派遣し、彼らは翌年に明の国書を持ち帰国する。翌1402年の明使在日中に永楽帝が即位し、日本と明の間に国交と通商の合意が成立した。

以後、1401(応永8)年)から1549(天文18)年まで、19回に渡り交易が行われた。1404(応永11)年以降は「勘合符」を照合する仕組みになり、回数などが制限された交易となり、これが「勘合貿易」と呼ばれた。勘合符を照合するのは、当時横行した「倭寇」と峻別する目的でもあった。

当時の明王朝は強固な中華思想を信奉しており、冊封された周辺民族の王が大明皇帝に朝貢する形式の「朝貢貿易」しか認めなかった。そのため、室町幕府足利義満将軍が明皇帝から「日本国王」として冊封を受け、明皇帝に朝貢し、明皇帝からの下賜物を持ち帰る形式であった。

勘合貿易は対等取引ではなく、明は皇帝と臣下諸王の朝貢と下賜と捉えていたことから、明の強大さを示すため、明からの下賜品は、日本からの朝貢品を大きく上回る価値をもたらした。

支配権確立のため豊富な資金を必要とした義満は、名分を捨て臣下として朝貢する形で実利を取ったといえる。義満は明皇帝に対して、「日本国王」という臣下の礼で拝したが、これは日本国内では問題とされ、義満死後の1411年(応永18)年、4代将軍足利義持は勘合貿易を一時中断する。

義満生前には、義持は将軍職を譲られたにもかかわらず実権は与えられず、次男の義嗣の方が可愛がられていた。そのため義満が亡くなると、義持は義満の政策を否定し、北山第を廃して三条坊門邸に移るなど、いくつも反義満の政策を採った。勘合貿易の中断も、その私怨にもとづくものと見られる。

勘合貿易は1432(永享4)年、6代将軍足利義教時代になって、やっと復活されることになる。応仁の乱以後、室町幕府の権威が弱まると、堺や博多の商人が抽分銭を納めて貿易を代行するようになり、細川氏や大内氏など有力守護大名がその支持者となっていった。

(この時期の出来事)

*1408.3.8/ 後小松天皇が北山第に行幸する。義満は天皇と同格の席に着くなど、その栄華をきわめる。

*1408.4.25/ 義満の次男義嗣が、親王に準じる形で禁中で元服する。

*1408.5.6/ 将軍義満(51)没。太上法皇の尊号が送られるも、嫡子義持が辞退する。

*1408.6.22/若狭 南蛮船が若狭小浜に来着、象・鸚鵡などをもたらす。

*1409.2.10/ 将軍足利義持は、北山第を破却し三条坊門邸の建設を始める。

*1410.11.27/大和 後亀山法皇が、南北合一後の幕府の処遇に不満のため、南朝旧臣の勢力下の吉野に出奔する。

*1414.9.1/ 北畠親房の曽孫で伊勢国司北畠満雅が、称光天皇の即位に反対し、大和・伊勢などの旧南朝勢力を率いて蜂起する。

*1416.10.30/ 将軍義持の弟足利義嗣が挙兵に失敗、洛西高尾に逃れ出家する。

*1418.6.25/ 大津の馬借が、祇園社神輿を奉じて強訴する。