【昭和文学的自殺三態】

【昭和文学的自殺三態】

○1927(s2).7.24 [東京] 作家 芥川龍之介(36)が自殺する。

文壇の鬼才と呼ばれた芥川龍之介が、この日未明田端の自宅で、歌人で精神科医でもあった斎藤茂吉からもらっていた致死量の睡眠薬を飲んで自殺した。一説では、青酸カリの服毒自殺だとも言われる。遺書として、妻・文に宛てた手紙、友人菊池寛、小穴隆一に宛てた手紙などがある。また、死後に見つかり、久米正雄に宛てたとされる遺書「或旧友へ送る手記」では、自殺に至る心理を詳述しており、中でも自殺の動機として記した「僕の将来に対する唯ぼんやりした不安」との言葉は一般に流布している。

しかし一方で同文中で、レニエという作家の自殺者を描いた短編作品に言及し、「この短篇の主人公は何の為に自殺するかを彼自身も知つてゐない」とも書いている。自殺者当人が、自身の自殺する理由を知っているとするのは、残された人間の思い込みに過ぎない。それは本人でも特定できるものではないし、またそういう特定の原因を明示できるものでもない。それを芥川は「ぼんやりした不安」と書いたに過ぎない。

芥川龍之介は、幼時に生母が精神に異常をきたしたため、生母の実兄の養子とされ芥川姓となる。芥川家は江戸時代、徳川家の茶の湯を担当した家系で、家中に江戸の文人的趣味が残っていたとされる。学業優秀で、第一高等学校に入学、同期入学に久米正雄、松岡讓、菊池寛、井川恭(後の恒藤恭)らがいた。東京帝国大学文科に進むと、一高同期の菊池寛・久米正雄らと共に同人誌『新思潮』(第3次)を刊行、さらに、第4次『新思潮』を発刊することになると、その創刊号に掲載した「鼻」が漱石に絶賛された。

東京帝国大を卒業すると、海軍機関学校の英語教官となるとともに、初の短編集『羅生門』を刊行して、新進作家として華々しくデビューした。文芸活動の初期には、「羅生門」「鼻」「芋粥」など歴史物やキリシタン物など、明確なテーマとストーリー性をもつ短編作品を発表して人気を博した。

中期になると、エゴイズムなどの心理をえぐった初期に対して、「地獄変」などの中編で芸術至上主義的な傾向を示し、作品の芸術的完成を追及した。しかしやがて「安吉もの」など、身辺から素材を採った私小説風のものに転換してゆく。そして最晩になると、「河童」など寓意作品で人間社会を冷笑的に扱うとともに、最晩年では「大道寺信輔の半生」「点鬼簿」「蜃気楼」「歯車」など、ほとんど自伝的な内面の告白となってゆく。

この時期、長編を得意とする成熟期の谷崎潤一郎と誌上論争を展開し、「物語の面白さ」を主張する谷崎対し「話らしい話の無い」純粋な小説を称揚した。だがすでに芥川の才能は衰弱しており、論争は、円熟した谷崎の圧勝の気配を呈していた。

はっきりしたストーリーとテーマで展開した初期の芥川であるが、本質的にはストーリー・テラーの才能はもっていなかった。明瞭な「筋をもつ小説」である初期の傑作も、そのほとんどは説話文学や中国古典などから素材を得たものであった。

晩年に気力体力が衰えるとともに、新規素材を漁りそれから構想を立ち上げる創作力が無くなると、晩年の悲鳴に近い内面告白となっていった。芥川の自死は、このへんの創作源泉の枯渇から引き起こされたとも言える。谷崎がそのマゾ資質から堂々と展開する妄想的物語にたいして、芥川は決定的に「妄想力」に欠けていたのである。

○1948(s23).6.13 [東京] 作家太宰治(38)が玉川上水に入水自殺する。

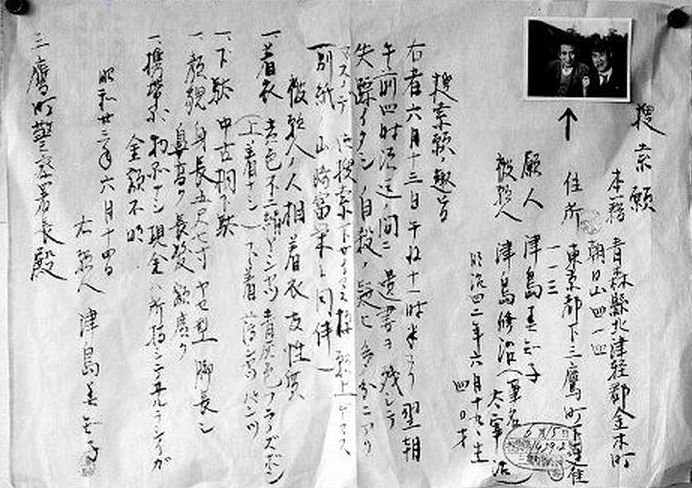

1948年6月13日、太宰治はその愛人山崎富栄と共に玉川上水へ入水心中し、太宰39歳の誕生日となるはずであった6日後の6月19日、両人の遺体は発見された。この日は彼の作品にちなんで「桜桃忌」と名付けられ、今でも多くのファンが太宰の墓前に集うという。この事件は当時からさまざまな憶測を生み、富栄による無理心中説、狂言心中失敗説などが唱えられていた。

だが憶測は憶測にすぎない。一方が人気作家であれば、マスコミやファン筋からは身びいきの推測が流されることが多い。そのような意向は、両者の遺体が引き上げられた後の扱い方にも反映されたのか、太宰の遺体は立派な白木の棺に収められ、富栄の方はムシロを掛けたまま数時間も土手にうち捨てられていたという。

太宰治のもっともお気に入りと思われる一枚の写真がある。銀座のショットバー・ルパンで、ご機嫌な様子をとらえた有名なカットだが、撮影者の林忠彦によればこの時、同じく無頼派作家の織田作之助を撮っていたそうだ。その時「俺も撮れ」とからんできたベロンベロンの酔っぱらいが太宰だったという。

太宰というのは、いささか厄介な作家であったりする。同じ無頼派作家とされた坂口安吾の場合など、そのファンだと広言するのは誇らしくさえ思えるのに、太宰の愛読者であると披露するのはいかにも恥ずかしく感ぜられる。若いころ文学仲間と談笑するときには、太宰を糞味噌にけなすのがいわばオヤクソクなのだが、そんな友人の部屋を訪問すると、しっかり太宰治全集を買い込んであったりする。しかも本棚の隅っこに、紙で覆って隠してあったりするのだ。むしろ、ファンであることを公言し、桜桃忌には墓前で太宰をしのんだりできる読者の方が健全なのかも知れぬ。

○1970(s45).11.25 [東京] 三島由紀夫、割腹自殺 自衛隊員に演説のあと。

三島由紀夫が、自衛隊市ヶ谷駐屯地バルコニーで演説したあと自刃したことを知り、11月25日付けで雑記帳に、この事件への感想が簡単に記してあった。

文学にはまり込んでいた時期だが、三島作品には距離を置いた読者だったと思う。派手な政治的演出にもかかわらず、芥川・太宰の自殺とも並べて「文学的な自殺」としてのみ捉えていた。

その日の夕刻、当時の文学仲間が私の部屋を訪れて来た。西日が差し込む部屋で、「困ったことになったな」「そうだな、ほんとに困った」と語り合った記憶がある。おそらく、二人だけにしか分からないやり取りだっただろう。

それにしても思想と行動の問題として、大きな主題を受け取ったことはたしかであった。三島が東大全共闘の集会に飛び込んで、思想的にはまったく両極に属する両者にもかかわらず、ある種の共感を保持し得たのも、このあたりの主題に関係しているのであろう。