【19th Century Chronicle 1873年(M6)】

【19th Century Chronicle 1873年(M6)】

*1.10/ 「徴兵令」が公布され、「国民皆兵」へ向けて、成年男子すべてに徴兵検査が課されることになった。

明治6年(1873)1月10日、太政官布告により「徴兵令」が発布された。満年齢20歳になった成人男子は、徴兵検査が義務付けられ、検査合格者は順次、兵役に服することなった。徴兵令は、国民皆兵を原則としたが、幾つもの兵役免除規定も定められた。

戊辰戦争においては、明治新政府軍は「官軍」を称したが、実質は薩摩・長州・土佐など諸藩の軍の集合であり、新政府が独自に組織した軍ではなかった。明治政府直属の「御親兵」も、事実上、長州藩の一部部隊を元に諸藩の在京浪人を集めて組織されたものでしかなかった。

大村益次郎や西郷従道、山縣有朋らは、早くから火器が中心の近代戦における「国民皆兵」の必要性を唱えていた。大村益次郎は、事実上の日本陸軍の創始者と言われるように、明治初期の軍制を構想していたが、実現する前に暗殺された。大村の実質後継者となった山縣有朋は、明治3年に「徴兵規則」を制定したが、「山城屋事件」で辞職に追い込まれる。

岩倉使節団の留守政府を任された西郷隆盛は、当初は特権を奪われる士族を配慮し、志願兵制を考えていたが、やがては中央集権体制近代国家にとって「国民軍」の創出が必須とし、自身が陸軍元帥兼参議に就任すると、山縣の後を引き継いで、徴兵令を布告し、この日から施行された。

中世社会では、騎士団や武士団が形成され、領主との間に主従関係を結んだ。領主は武士を本領安堵し、武士はいざと成れば戦に馳せ参じるという関係が封建制の基幹を為しており、兵士として戦うことは言わば武士の特権でもあった。もちろん必要に応じて傭兵・農民兵・奴隷兵なども動員されたが、あくまで戦闘集団としての武士が基本となっていた。

近代となって戦争規模が大きくなると、多数の農民庶民を動員する必要が生じてくる。一方で、フランス革命などで「国民主権」の概念が成立すると、国を守る義務も、主権者たる国民全体のものとされるようになった。ここに「国民皆兵」による常設「国民軍」が必要とされ、志願兵制に代って「徴兵制」が敷かれることになった。最初に本格的な国民軍を組織して、その有効性を証明したのは、あのナポレオン・ボナパルトであった。

軍政家として山縣に代わりうる人材がなく、その後、山縣有朋は陸軍卿で復職すると、参謀本部の設置、軍人勅諭の制定など、日本陸軍の基礎を築いて「国軍の父」とも称された。徴兵制も数度の改定を経て、兵役法と名称変更され、やがて、太平洋戦争の敗戦とともに廃止されることとなった。

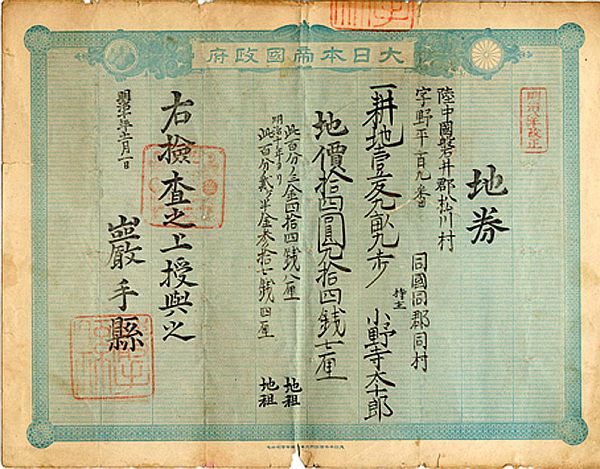

*7.28/ 「地租改正条例」が発布される。年貢米から地租金納へ。

1871年(明治4年)、廃藩置県が行われ、それまで年貢を徴収する権利を持っていた領主が一掃され、新政府が直接課税する形となった。しかし貢租は米など物納で、しかも全国でまちまちだったため、安定した税収の確保が必要だった。政府は改正のための準備として、「田畑勝手作許可」、「田畑永代売買解禁」、「地券発行」と順次進めてきた。

明治5年6月(1872年7月)、大蔵大輔井上馨は、「陸奥宗光」を大蔵省租税頭(長官)に抜擢し、権頭(副長官)松方正義とともに、地租改正法案の策定にあたらせた。1873年(明治6年)7月28日、「地租改正法」及び「地租改正条例」などから成る太政官布告が公布され、明治政府は翌年から地租改正に着手した。

新たに定められた「地租」は、土地収益から地価を算定し、その地価の100分の3(3%)を地租とすると定められた。旧来の石高制に基づく物納から金納と改め、作高にかかわらず一定の地租を納めることとし、「地券」所有者を地租納税者と定めた。

租税制度の根本的な変更は、単に規則を定めるだけではできない。古くは太閤検地にみられるように、地価を定めるだけでも全国にわたる大変な作業となる。当初は農民の自主申告主義を採ったが、この方法では、全国一律公平課税の目的は達しがたく、また、当初目標の租税額が確保できそうにないことが明らかとなった。

このため政府は、地租改正事務局を設置し、あらかじめ見当をつけた絶対的な査定条件を定め、申告額がこれに達しない場合は、査定条件にまで強圧的に引き上げることにした。このように定められた新しい租税負担は、実質的には石高制のとき以上の高いものとなった。そのため、1874年(明治7年)から1877年(明治10年)にかけて、茨城県真壁での真壁騒動や伊勢暴動など、茨城県・三重県・愛知県・岐阜県・堺県・熊本県で相次いで大きな一揆が発生した。(地租改正反対一揆)

これに対して明治政府は、1877年1月、地租を3%から2.5%に引き下げる決定をした。しかし、地租改正事業そのものは強硬に進められ、1881年6月の地租改正事務局の閉鎖とともに地租改正の終了が宣言されるまで、地租改正は約7年にわたる大事業となった。以後、反対闘争は、自由民権運動以後の「地租軽減運動」や初期帝国議会における「民力休養」論などに舞台を移すことになる。

地租改正により、地価の一定割合の金納としたことで、政府は安定した税収が確保でき、農民には余剰分が収入増となるため、生産性の向上のモチベーションとなった。ただし、当初の地価の3%という税率は、それまでの税収を下回らないように逆算して決められたものであったため、かつて以上に苛酷なものとなった側面もあった。

また「地券」の発行により、土地の私的所有およびその売買が認められるとともに、農民は土地に縛られず、「職業選択の自由」を得るとともに、「人材の流動化」が可能となり、日本における資本主義体制の確立を基礎づける重要な一歩となった。また、金納としたため、個々の農民が直接米を換金して地租として納めることになり、「貨幣経済」が地方にも波及し、さらに、地元米商人が全国市場に米を売却するようなり、「商業や流通」も全国に行き渡ることとなった。

「富国強兵」を標榜した明治政府は、「徴兵令」により軍制の基幹を創出し「強兵」の端緒とする一方で、「地租改正」では、政府の税収の確保とともに、資本主義的流通経済という「富国」の経済基盤を作り出した。徴兵令と地租改正という比較的地味な改革は、両翼となって明治近代国家を確立することとなった。

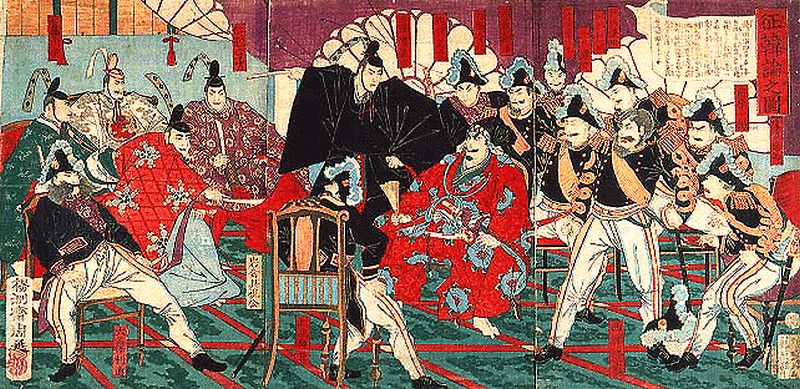

*10.23/ 明治天皇が、岩倉具視の奏上をいれて、西郷隆盛の朝鮮派遣中止を決定する。西郷は、参議・近衛都督を辞任する。これをうけて、副島種臣・後藤象二郎・板垣退助・江藤新平の各参議も辞表提出。(明治六年政変/征韓論政変)

「明治六年政変」は、征韓論に端を発した一大政変であり「征韓論政変」とも言われる。征韓論の対立に関しては「岩倉使節団」(1871年)で触れたが、単純化すれば、征韓論を推進した西郷ら「留守政府派」に対して、帰還した大久保・木戸らの「使節団派」が中止させたということになる。

ロシア・清の潜在的脅威をふまえて、防波堤として押さえておきたい朝鮮を従属させようという「征韓論」に対して、近代化を為し遂げた欧米を視察した使節団は、その前に国力を充実させるべきだと対立した、というのが教科書的な説明になるが、これだけでは何か腑に落ちないものが残る。

西郷隆盛は必ずしも武力による征韓論ではなく、自らが全権大使となって訪韓するという「遣韓論」であって、直接派兵派の板垣退助、江藤新平らも最終的にこれに同意し、一旦は西郷の使節派遣に決まった。しかし、帰国した大久保利通らはこれに反対し、結局は岩倉具視に諮って覆してしまった。

派遣中止決定会議の当日、西郷は参議を辞任、同調した板垣、後藤、江藤、副島の参議も翌24日に辞表を提出し、参議半数の5人が下野した。さらに、西郷に同調する薩摩出身者らを始め、政府高官・官吏、将校・軍人など約600名が辞職帰郷する事態に発展、まさに政府・官僚を真っ二つに割る大政変となった。

この政変で下野し帰郷した要人らに率いられて、佐賀の乱(江藤新平)、萩の乱(前原一誠)、西南戦争(西郷隆盛)など一連の「不平士族の乱」が引き起こされることになり、それらが完全鎮圧され武力による反乱不可能となると、今度は言論による「自由民権運動」(板垣退助ら)へと、政府批判の運動が継がれていった。

大久保利通の反対論には、表に出ない要因や感情的な反発などもあっただろうが、朝鮮半島問題よりも先に片付けるべき外交案件が多数存在するという主張には一理があった。まずは内政を充実させることが優先し、その上で、清との琉球帰属問題、ロシアとの樺太、千島列島の領有権問題、イギリスとの小笠原諸島領有権問題、不平等条約改正など、明治新政府が片付けていかねばならない国際問題は山積していたのである。

一方で、留守政府を仕切った西郷隆盛は、強兵で国力を高めることが第一と考えていたことは間違いない。その過程で、徴兵制が施行されたあとの旧藩士の処遇に頭を痛めていたことと考えられる。そのような士族の一種の失業対策として、朝鮮半島へ向けるという考えもあったのではないか。

西郷は幕末・維新の節々で重要な役割を果たしたが、いったん事が落ち着くとすぐに身を引いたりしており、一貫して内政実務を遂行したという印象が薄い。軍政には長じていても、内政実務は苦手だったのではないだろうか。薩摩藩の藩政改革に携わるうちに、幕府は駄目だと見切るに至り倒幕に踏み切ったが、必ずしも、明瞭な近代国家像を思い描いていたわけではなかったと思われる。

そのため内政の判断においては「情」に流されることも多く、勝海舟との江戸無血開城談義は、むしろそれが良い方向に働いた例、征韓論では、下級士族への配慮が先行したのではなかっただろうか。かくして下野して薩摩に戻ると、不平士族に取り巻かれて、やがて西南戦争へと引き込まれることとなった。

征韓論問題とは、はたして時の政府を二分してしまうほどの緊喫な課題であったかどうか。その裏には、使節外遊派と留守政府派との対立が基調にあり、さらに旧藩閥間の勢力争いなどもうごめいていた。留守政府では、西郷のもとで、後藤象二郎・江藤新平・大木喬任が参議に新任され、薩摩に加えて佐賀、土佐出身者の重用が目立ちだした。

それに対して長州派は、山縣有朋や井上馨が汚職問題に絡んで要職を辞任することになり、留守政府での立場を弱めていたため、外遊から帰国した伊藤博文たちは、大久保と西郷を対立させるなどの工作を行った。なかでも司法卿江藤新平は、疑獄に絡んだ山縣や井上を厳しく追及し、辞任に追い込んだ宿敵と見なされた。

江藤新平は、いち早く三権分立(特に司法の自立)と議会制を基本とした君主国家を構想し、郡県制(廃藩置県)により中央集権を図り、封建的身分制度を排して四民平等を称えるなど、英仏を範とする法制度を中心にした法治国家を目指した。それゆえ、情実で利権を貪る薩長藩閥高官などには、厳しい方針で対したため、敵も多くかかえた。

行政権を掌握して、プロイセン風の強権的近代化を推進する大久保利通とも、対立するようになっていたが、その時に征韓論問題が起こった。留守政府の一員として、征韓論には賛成派となったが、これは大久保、伊藤など反対派による、江藤追い落としの格好の材料となった。このように、「征韓論政変」の裏側では、さまざまな力学が働いていたと考えられる。

江藤新平は下野すると、板垣・後藤らが主導した「民撰議院設立建白書」に署名したあと、佐賀に帰郷する。佐賀で不平士族らに担がれて、最初の大規模不平士族の反乱と言われる「佐賀の乱」を引き起こすも、大久保利通内務卿の手配のもと、政府軍部隊によって鎮圧され、捕縛された江藤は「梟首刑(晒し首)」とされた。

江戸時代の刑罰で、当時の規定に無い「梟首刑」は大久保の指示で、反乱の見せしめとして、即断実行された。皮肉にも、江藤が目指した司法による公平な裁判でなく、旧制度のもとで極刑に処せられたのであった。

$『明治六年政変』(毛利敏彦著/中公新書/1979)

http://www.shutsumondou.jp/ijin/ijin01.html

(追補)

征韓論政変は、外交問題での対立というより、岩倉使節団外遊中に、江藤新平、後藤象二郎、板垣退助ら、肥前・土佐藩勢力が増して、一方、山縣有朋が汚職で追い落とされたり、内政重視派の大蔵大輔井上馨が孤立するなどで、勢力が下降した長州藩勢力第二世代の伊藤博文らが、江藤・板垣ら肥前・土佐勢追い落としに仕掛けた内政クーデターだと思う。

江藤・板垣らが下野して反政府勢力となるのは織り込み済みだったが、西郷までもが政府を去るのには、さすがの大久保利通も驚いただろう。西郷は、ごたごたした新政府の内政は苦手で、維新後の自分の役割は済んだとも認識していただろうし、引き際をうかがっていたので、この機会に降りることにしたのだろうと思われる。

〇この年の出来事

*1.1/ 太陽暦の使用開始さる。旧暦明治5年12月3日を、明治6年1月1日とする。以後、新暦で表記する。

*11.10/ 内務省が設置され、大久保利通が初代内務卿に就任する。内政すべてを所管する官庁の長として、実質、大久保独裁体制ともいえる。

*12.26/京都 西陣の織物伝習生佐倉常七・井上伊兵衛の二人が、フランスからジャカード・バッタンなどの機械を持って帰国し、以後、京都府営織工場で指導。のち、西陣で木製で国産化され、西陣織業界で普及する。