【漱石における”明暗”】

【漱石における"明暗"】

漱石は、本格的に作家としてやっていくために、朝日新聞に籍を置いて「虞美人草」を書いた。恋愛というエゴと、日常の打算というもう一つのエゴのせめぎ合いを、藤尾という女性キャラに照らし合わせて、分光してみせた。

それまでの漱石と比べて、思いっきり拡張した世界を描いたが、さすがに手に負えかねたのか、唐突に藤尾を殺して終わらせる。いわば、"無駄"な部分をいっぱい拡大したわけで、漱石自身、失敗作と評している。

しかし、私にはこの作品がいちばん面白かった。スタンダールの「赤と黒」みたいな心理活劇的絢爛さを感じながら読んだ。漱石の後半作品でのテーマを、すべて含んでいると思う。

「三四郎」に始まる三部作では、恋愛というエゴの行く末を描いた。三四郎の淡い思春期ロマンスが、「門」では、煮詰まった夫婦生活の小さな幸せへと収斂してゆく。ある意味、愛をネガティブに照射して見せたと言える。

後期三部作では、ロマンス要素の無き、日常の下でのエゴが描き出される。ロマンスを剥ぎ取られたエゴは、つまるところ「こころ」での先生の自殺に行き着く。日常でのエゴもまた、やはりネガティブなものとして描かれた。

漱石は「私の個人主義」では「自己本位」を説いて、エゴの重要性を主張している。一方で「則天去私」などということも言って、ある意味、矛盾を抱えているように思われるが、これは一つの「自己」というものの両面を表現したに過ぎない。

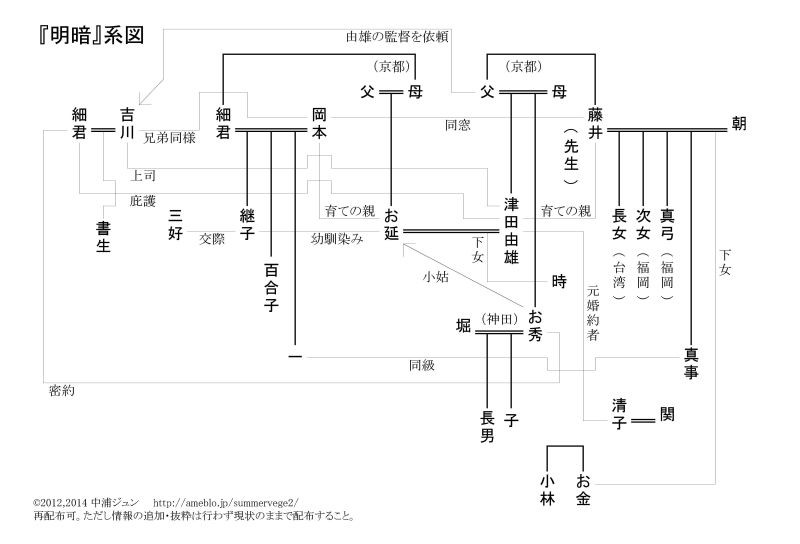

「明暗」は、そのような新境地を開いたかのような作品と思われたが、漱石の死によって中断された。"明暗"とは、まさしくエゴのポジティブとネガティブを合わせ表象したものとも考えられる。